Uno no es feliz todos los días y eso está bien. Lo importante es construir el camino que sea lo más grato posible transitar.

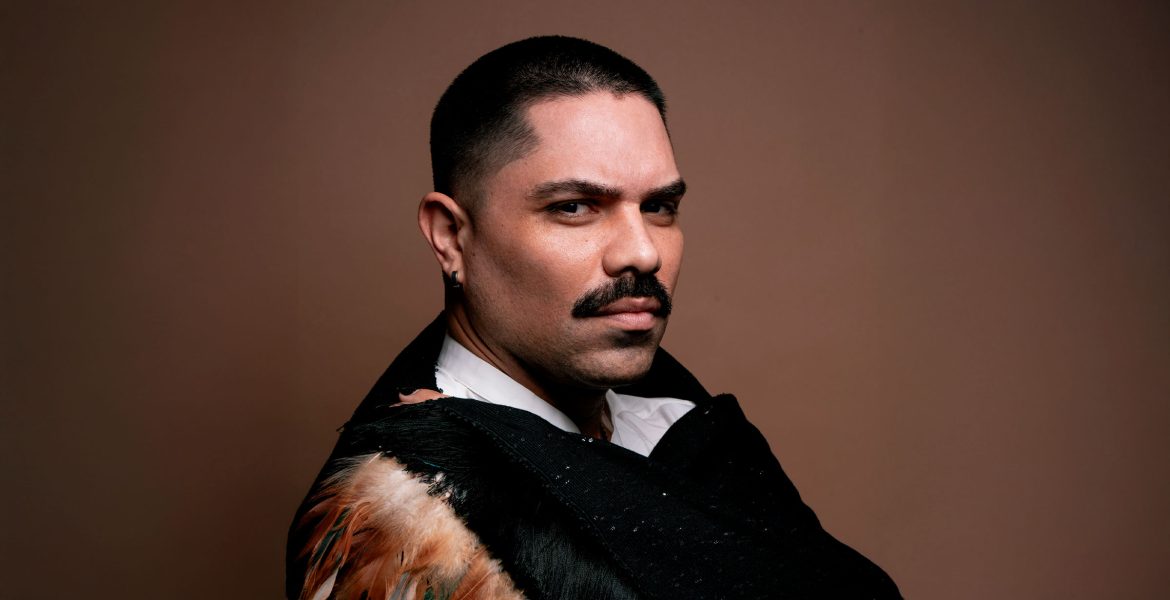

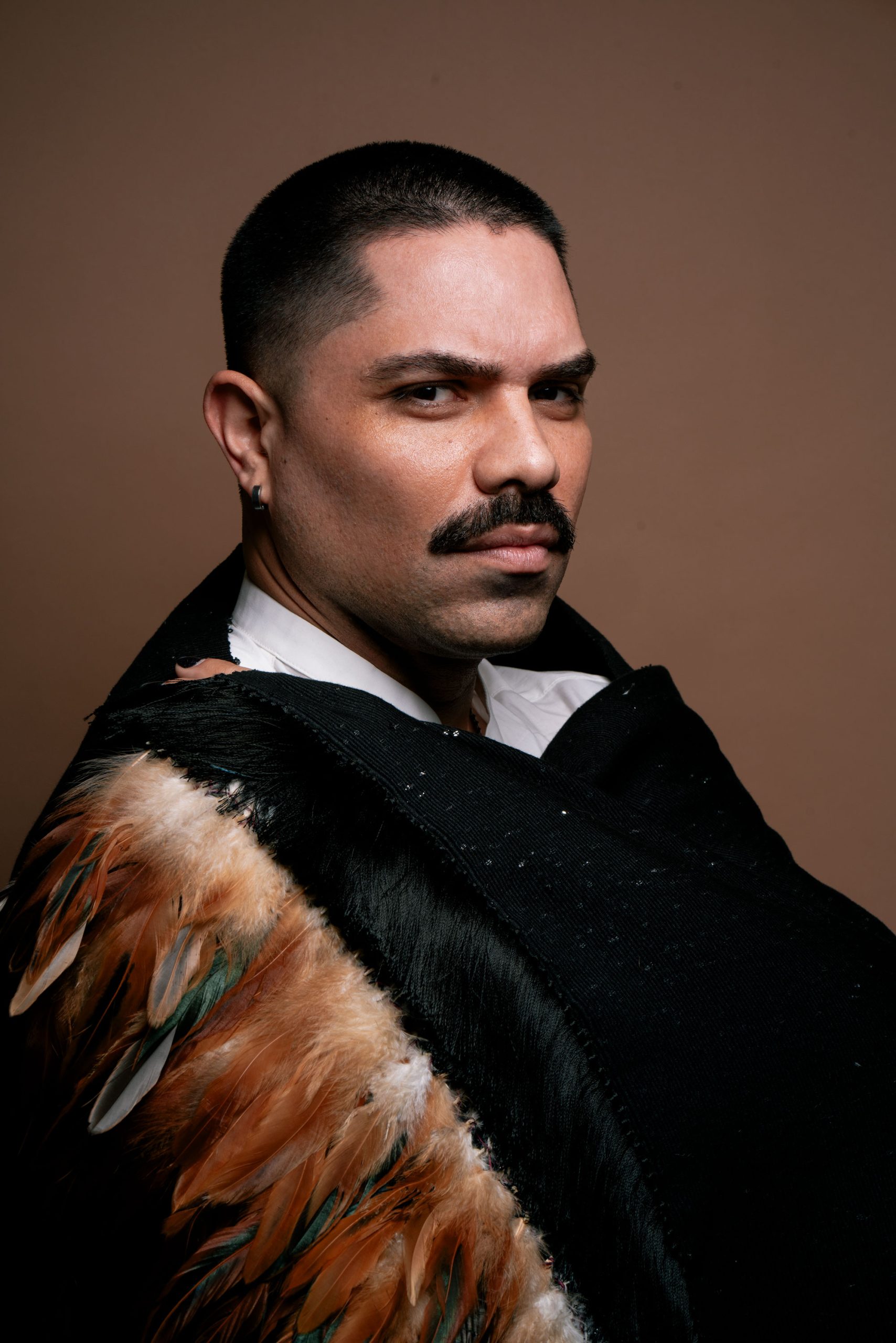

Mago Reyes – ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas?

Cutto López – Yo soy Mauricio López Fernández, me dicen Cutto, con doble te, y me dedico a muchas cosas. Mi profesión de base es director audiovisual, pero también soy guionista y trabajo en proyectos de cine, televisión, streaming, y me dedico a la docencia, a la investigación y, como académico, dedico mucho de mi tiempo a investigar sobre autismo. Soy una persona con autismo y, dentro de poco, comenzaré un doctorado en el que trabajaré la intersección que existe entre el autismo y las identidades trans y sexo diversas.

Mago Reyes – Quisiera preguntarte, también, en tu opinión, ¿cómo se puede trabajar por una mejor representación de la neurodivergencia en los medios audiovisuales?

Cutto López – Es complejo porque siento que aún estamos en una etapa en que todo se alinea mucho con el modelo biomédico de las neurodivergencias, como, por ejemplo, cuando se creía que solo las personas socializadas como varones podían ser autistas. Ejemplos sobre autismo en la televisión y las plataformas como Sheldon Cooper o Murphy en *The Good Doctor* son estereotipos bastante clásicos, donde la mayoría suelen ser hombres blancos, hetero, cisgénero, que provocan milagros en donde sea que se paren. Y aunque haya personajes no hegemónicos, siempre operan desde una lógica de hombre caucásico promedio: es el caso de, por ejemplo, la abogada Woo, que es coreana, pero bien podría ser cualquier hombre hetero que viva con esta neurodivergencia. Sobre todo porque tiene las mismas características que todos los que hemos visto en producciones audiovisuales: en lo personal, por eso mismo no creo que sea una representación femenina del autismo, sino una representación caricaturesca del autismo salida de una visión enteramente masculina.

Las personas neurodivergentes, por situaciones así, trabajamos en busca de generar más representación, pero aún no sé si existe un interés genuino por parte de la televisión y las plataformas de buscar historias reales sobre estas experiencias. De hecho, la única que conozco y que me gustó mucho es *As we see it*: es una serie de Amazon que cuenta las vivencias de tres personajes autistas, representados por actores dentro del espectro en la vida real.

Mago Reyes – Y, por ejemplo, sobre esta misma línea, hay muchos países de Latinoamérica donde, constantemente, invisibilizan a la comunidad disca. La pregunta sería: ¿cómo detonar conversaciones sobre esta comunidad y sus integrantes en Latinoamérica? ¿Cómo incluir a sus familias en estas discusiones, por ejemplo?

Cutto López – Es complejo porque nosotros, especialmente en México, Perú y Chile, diría yo, nos criamos con el modelo Teletón y vemos la discapacidad desde la pena, desde el porno aspiracional y esta idea de que, si la persona disca puede hacerlo, tú puedes hacer diez veces mejor el trabajo porque no tienes una discapacidad. Básicamente, es un modelo que anula cualquier conocimiento profundo o cualquier educación y enseñanza de muchísimas patologías. Recién en estos últimos años se han configurado más las comunidades disca y, al reconocernos, primeramente, desde la discapacidad y comenzar con acciones tan sencillas como tomar esos epítetos que alguna vez fueron ofensa, como “crip” en inglés o “disca” en español, representan procesos de reapropiación de estas palabras. Desarticular ofensas, a mi parecer, está estrechamente ligado con un proceso de cambio: por eso es que yo veo las luchas disidentes como partes de un mismo camino donde, por ejemplo, están estrechamente ligados los movimientos del orgullo trans, el travesti, lo cuir, el orgullo marica, en fin. Hay otras luchas, además, como las de la comunidad hispana, que ha aprendido mucho de la comunidad disidente en cuanto a la reapropiación de los términos que eran ofensivos y, bueno, todo eso es para decir que ese me parece el mejor modelo de lucha para enfrentarnos con lo que sea que nos atraviese.

Mago Reyes – Me llama la atención que, en tu trabajo, manejas mucho la palabra neurodisidencia. ¿Podrías ahondar un poco más al respecto?

Cutto López – Es un término que estoy tratando de acuñar, sí, pero no es un término que yo haya sacado de alguna parte. Nace, entre otras corrientes, del tiempo que pasé identificado con lo neurocuir, que es una teoría de Nick Walker, una investigadora autista, y del concepto de neurodivergencia misma. Es una dualidad y una construcción identitaria nacida desde el conocimiento del norte global. Como siempre, traemos a la cultura latinoamericana lo más hegemónico, lo más americanizado o europeo y creo que ya estuvo bueno de hacer eso. Especialmente ahora, cuando existen propuestas e investigaciones latinoamericanas, así como académicos con una perspectiva interseccional muy valiosa. Tenemos que crear, cultivar y preservar más conocimiento desde el sur y las disidencias, en lugar de basarnos en materiales salidos de Europa o Estados Unidos.

Entonces, bueno, la identidad neurodivergente, a mi parecer, también debería convertirse en un movimiento político social. ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que el último paso es, justo, la movilización en comunidad: el ver la búsqueda de derechos y reconocimiento como algo con carga política y social, y no solo como un diagnóstico médico. Para mí, hay ocasiones en las que la palabra neurodivergencia casi se convierte hasta en una imposición: como tú tienes este padecimiento, entonces eres neurodivergente y estás fuera de toda norma posible. Por eso yo prefiero la palabra neurodisidencia, porque no tiene implicaciones capacitistas.

Mago Reyes – De unos años para acá hemos venido hablando cada vez más de la interseccionalidad. Mi pregunta para ti sería: ¿cómo cambió tu forma de entender el mundo a partir que comenzaste a navegar y sumergirte más en la interseccionalidad?

Cutto López – Entender ese eje me cambió la vida, claro. Te lo pongo en contexto un poco: la primera medida que logró concretar el movimiento feminista en Chile, al menos del que tengo memoria y atestigüé personalmente, fue la del reconocimiento en las tarjetas de estudiante del nombre social de las personas trans. Yo estaba estudiando en esa época y vi cómo los colectivos tomaron las instalaciones de la Universidad Católica de Chile, que es un espacio extremadamente conservador y que depende de la Santa Sede en cierta medida. Ahí fue cuando entendí que los feminismos podían tener ese impacto, más allá de su perfección teórica o las virtudes y defectos de quienes juegan un papel dentro de él, y ese fue un momento donde dije “acá es donde yo quiero estar”, justo en las intersecciones y en primera fila. Nunca antes me había identificado tanto con personas socializadas como mujeres y, de a poco, terminé por identificarme como alguien feminista, sin importar mi identidad de género. Así fue como empecé a entender la interseccionalidad y la empecé a aplicar en mi vida diaria y, más importante aún, en mi quehacer académico e intelectual: convirtiendo a la interseccionalidad de un objeto de estudio a un objetivo, donde mi principal meta fuera estudiar sus ramificaciones y comportamientos al practicarse entre comunidades. Y las paridades abundan, la verdad: por ejemplo, hay muchos estudios que dicen que el 70 % de las personas autistas se identifican con la comunidad LGBTIQANB+, lo cual no significa que cada persona lesbiana, gay, trans, bisexual o de cualquiera de las demás letras tenga autismo automáticamente, pero sí marca una pauta para saber cómo abordar la relación entre ambos grupos.

Mago Reyes – ¿Qué reflexiones necesitamos tener alrededor del bienestar, de la cultura del *wellness* y de ser siempre positivos como si ese fuera nuestro único objetivo de vida?

Cutto López – Mientras no dañe a nadie, está todo bien, sin embargo, cuando se empieza a transgredir ciertos límites y se inclina hacia este discurso de “no necesitas ayuda” o “tú te tienes que ayudar a ti mismo” o “tienes que ayudarte a ti mismo primero”, eso le pone un peso individual a una situación que no siempre depende de nosotros. Yo siempre lo ligo, por ejemplo, al estrés derivado del capacitismo, que tiene que ver con que hay situaciones donde, por mucho esfuerzo que pongamos, enfrentaremos un ambiente que discapacita y nos trata de deshumanizar, de calificarnos como seres inferiores.

Por ejemplo, si una mujer cis entra a un ambiente laboral donde el jefe es machista y tiene el concepto de que las mujeres no deberían trabajar, sino estar en su casa cocinando, hay muy pocas herramientas que esta mujer podrá emplear para generar algún cambio, aunque ella haga el mejor trabajo del mundo. Entonces, por más el jefe llegará a reconocer su buen trabajo, también él seguirá invalidando al resto de las mujeres o usará a la mujer de nuestro ejemplo como una excepción, que es algo igual de recurrente en cosas como el porno inspiración de la discapacidad: “si ella puede, ustedes también”. Algo muy similar pasa con ejemplos como el síndrome del impostor, que se usa mucho para hablar sobre la inseguridad y la ansiedad de desempeño de una persona. Si se usa en una esfera como si fuera una explicación universal, termina pasando un poco lo mismo: el ambiente no importa, solo tienes que importar tú. Y este discurso positivista lo usan hasta ciertos practicantes en psicología, que incluyen estos principios del coaching motivacional, donde si tu quieres, tú puedes, pero eso nunca es así en ningún caso. Solo se trata de un discurso antojadizo y digerible, pero que es completamente irreal y es una ilusión muy capitalista. Va de la mano con esta idea de producción: no importa la población, el porcentaje, las comunidades, si hablamos de mujeres de ciencia, personas con discapacidad, etc., siempre pueden producir y pueden servir para algo en favor del capital.

Mago Reyes – Hay algo que también me llama la atención de esta cultura del wellness y es que tiende a inclinarse hacia lo hegemónico. En esta fantasía de que todos deberíamos aspirar a ser blancos, mamados, altos y felices. Esto crea un contraste brutal con las disidencias porque, al final, las disidencias también abren el espacio para poder autodeterminarse. ¿Tú qué relación encuentras entre la disidencia y la cultura del wellness?

Cutto López – A mí me pasa un poco esto que mencionas, pero yo lo aprendí con mi mamá. Ella tiene una depresión crónica con la que, básicamente, ha vivido toda su vida y el proceso que a mí más me costó entender fue que mi mamá nunca va a ser feliz o al menos no permanentemente. Hay una responsabilidad muy grande como hijo al enfrentarse con eso y la mejor explicación me la dio un psiquiatra que me dijo: “tienes que entender que tu mamá no va a ser feliz, pero pueden entregarle en momentos de felicidad que ella sepa atesorar y eso tienen que aprenderlo también ustedes”. Con ella íbamos construyendo así, de a poquito, para lograr esa meta y, siendo objetivos, ni siquiera para nosotros, que no tenemos depresión crónica, existe la felicidad por la felicidad. Uno no es feliz todos los días y eso está bien. Lo importante es construir el camino que sea lo más grato posible transitar, ya que habitamos un mundo que también nos hace bastante infelices en las condiciones actuales: esto de trabajar 30 o 48 horas, no tener fines de semana porque seguimos trabajando o pensando en lo que vamos a hacer ya de vuelta en el trabajo, el acceso desigual a la salud, a la educación, en fin. Es complejo hablar de la felicidad y, por eso, a mí el wellness como que me conflictúa un poquito porque lo siento como una expresión positivista tóxica. Es como hacer ejercicios de respiración para la ansiedad: funciona en ocasiones, pero tampoco es algo que te vaya a funcionar a largo plazo. Y pasa un poquito también con las teorías del apego, por ejemplo, de que si tienes apego ansioso, seguro o evitativo, pero ese reduccionismo termina transformado a los tipos de apego en algo como los signos zodiacales. La realidad de estos problemas, en realidad, se vincula con los privilegios, con la crianza respetuosa, con las infancias, no tener que trabajar para sobrevivir y tener redes de apoyo u horarios definidos. Tiene que ver con facilidades en el trabajo, en la organización de tiempos para buscar atenciones médicas o de regulación, con tener un cierto número de hijos y no cuatro o cinco. Tiene que ver con energía y capacidad física disponible después del día a día. De ahí mis dudas al respecto de todos estos discursos basados en el wellness, la crianza respetuosa o los estilos de apego, pero tampoco son los únicos discursos de los cuales dudo: hablan también de las tablets, por ejemplo, y de cómo hasta los 14 años un niño no debería usarla con frecuencia, pero hay madres y padres que no pueden dedicarse de tiempo completo a una niñez. Desgraciadamente, esto también evalúa estas prácticas de crianza a través de un discurso clasista, que enjuicia a las personas por igual, sin importar que puedan usar sistemas de comunicación alternativa aumentativa de alta tecnología en esas tablets tan demonizadas. No lo sé, no logro entenderlo y lo veo no solamente en la comunidad de madres y padres, sino también en psicólogos, médicos, neurólogos, en psiquiatras que dan sus declaraciones como si todos fuéramos iguales, como si todos fuéramos la misma versión de una misma máquina y a todos nos funcionaran las mismas técnicas, pero no es así. Pocas son las personas que evalúan, uno por uno, las situaciones de cada hogar, considerando a cabalidad si una mamá, haciendo tres turnos en el trabajo, solo llega a alimentar a sus hijos o si solo llega cuando están durmiendo y se tiene que ir en la madrugada. Creo que también hay una exacerbación de lo correcto y lo que, para nosotros, significó traumas y que, muchas veces, solo se aborda desde un: “mira, esto me causó mucho trauma muy grande y voy a tratar de evitarlo”. Y no estoy diciendo que tengamos que volver a los gritos o los golpes en lo absoluto, pero sí estoy diciendo que hay que ver las condiciones de cada crianza: a veces no tendremos el tiempo, la energía o las herramientas ideales de los videos en TikTok o de las expectativas de la gente. Además, uno es capacitista muchas veces porque hay personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que necesitan un lenguaje mucho más claro, que sea directo y no tan complejo. En casos así, estamos hablando de niñeces con capacidad de comprensión y de desarrollo, pero que, debido a la diferencia en sus necesidades y la expectativa de que su desarrollo sea cien por ciento hegemónico, experimentarán dificultades para adecuarse a todo ese discurso.

Mago Reyes – En ese sentido, hay ciertos espacios o lugares donde esa interseccionalidad pareciera no permitirse o donde no dejarán pasar desapercibida ninguna combinación: yo, como persona gorda, no pienso todo el tiempo en este hecho, pero hay ciertos espacios o lugares donde consideran mi cuerpo como algo inmutable o inmóvil. A lo largo de la vida nos van diciendo: “eres esto o aquello”, pero, ¿tú cómo descubres que eres autista o cómo lidias con el condicionamiento de la sociedad?

Cutto López – Completamente de acuerdo, pero, por desgracia, yo viví eso desde muy chiquito. Tuve una niñez no hablante hasta los siete años y, además, tengo una hermana melliza de desarrollo típico, por así decirlo: una niña que cumplió con todos los patrones de desarrollo y todos los hitos que tenía que cumplir, a la edad esperada según la neuro norma, por así decirlo. Esto yo no lo sabía a los siete años, evidentemente, por lo que mi mamá no solo tenía que compararme con el resto de mis compañeras de curso, sino que me comparaba, directamente, con mi hermana. Desde la oralidad hasta el control de esfínter, dejar el biberón, dejar el chupón, todas esas cosas yo las logré mucho después. El recordatorio de que yo era alguien distinto, para mí, existió desde muy pequeñito y claro era que tenía que ir a terapias que mi hermana no necesitaba o durante las que mi hermana tenía que esperarme afuera. Como ella se aburría mucho, se resentía de nuestra relación y mi mamá estaba muy cansada todo el tiempo. Y como, además, yo tenía bronquitis obstructiva y me daban crisis de bronquitis y tenía que encerrarme en el baño con un vaporizador junto a mi mamá, los dos solos, y bueno: había muchos recordatorios de que yo era distinto y mi crecimiento también era diferente del de mi hermana.

Mi mamá tenía que enfrentar a los doctores porque le decían: “¿para qué quiere conversar con su hijo, si su hijo no la está entendiendo?” Mezclaban que yo no podía hablar, con que yo podía comprender lo que me estaban diciendo. Mi mamá les contestaba: “él me entiende todo, pero los que no lo entienden son ustedes”. Eso, desde luego, también construyó mi identidad y mi entendimiento sobre distintos tipos de comunicaciones: no solamente existe la oralidad, sino que también hay sistemas de comunicación alternativa válidos. Probablemente, si yo hubiese tenido esa forma de comunicación, me hubiese ahorrado muchos malos ratos en la escuela, con mis compañeros y mi familia. Hubiese sido una persona mucho más feliz y hubiera tenido una niñez mucho menos desagradable. Si tú me preguntas cómo me recordaban todo el tiempo cuando niño, bueno, era así: distinto. No podía hacer amigos, me iba muy bien en la escuela, no me gustaba estudiar en grupo o cosas de ese estilo. Otra, por ejemplo, es que, si teníamos que leer un libro o ver alguna película y mi hermana me contaba el resumen general, eso me bastaba para hacerme una imagen bastante clara, lo cual provocaba hasta rencillas con mi hermana, que trabajaba bastante más duro. Ese tipo de tareas más encaminadas hacia lo imaginativo, hacia las actividades creativas como redactar, por ejemplo, se me daba de mejor manera, también, porque era mi única forma de comunicarme. Si sabía o no hablar antes de los siete años, bueno: lo sabía, pero mi cerebro no consideraba necesario hacer ningún esfuerzo para lograrlo y se ocupaba mi cerebro con otras cosas que consideraba más desafiantes. Mi cerebro era más eficiente, por así decirlo, pero eso no quiere decir que sea mejor o peor: solo era eficiente y decía: “esto no es necesario en este momento. No gastemos energía en ello”. Cuando llegó mi diagnóstico autista, me ayudó muchísimo a entender muchas de mis acciones, mis preferencias y las sensaciones que tenía al socializar. Soy una persona que funciona distinto e interactúa distinto con sus amistades, lo cual puede ser malo o bueno, pero eso siempre dependerá de la amistad y si es alguien que me entiende o no.

Mago Reyes – Para cerrar, si pudieras hablar con Cutto durante su infancia, ¿qué le dirías?

Cutto López – La anécdota más triste que tengo es que, cuando llegábamos de las terapias, mi mamá le tenía que contar a mi papá todo lo que estaba pasando. Nosotros vivíamos en un departamento muy pequeñito en esa época, así que se escuchaba todo ahí dentro: recuerdo escuchar a mi mamá llorando, diciéndole a mi papá que no sabían qué más hacer para ayudarme porque no estaba logrando los hitos del desarrollo. Yo me angustiaba muchísimo porque sentía que le estaba haciendo un tipo de daño. Entonces, a mi yo de esa época, le diría que no creyera en esas voces. De repente, yo entiendo cómo en esa época de los 90 era muy difícil emitir diagnósticos más precisos, entonces, claro, mi mamá se quedaba con todas esas imprecisiones que le ofrecían los doctores. Se quedaba, por ejemplo, con eso de que si no habla a tal edad, ya no va a hablar nunca más y eso le crea mucha angustia a cualquier persona que procure la crianza de alguien más. Más que solo hablar conmigo mismo, me gustaría que el mundo fuera menos hostil conmigo, pero si eso no fuera posible en este supuesto, me diría a mí mismo: no te castigues tanto. No pasa nada. Todo va a estar bien, aun cuando la realidad no vaya de la mano con la felicidad. Eso es lo que me diría a mí mismo, pero también le diría un par de cosas a mis papás, aunque ya lo haya hecho en alguna otra ocasión. Les diría: tranquilícense un poco. El mundo igual va a ser hostil para mí y para cualquiera que lo habita, así que me vendría mejor tener las herramientas para manejar esa hostilidad de buena forma, en lugar de castigarme a mí y hacerme sentir que yo tengo la culpa o debo cargar con todo el peso de mis condiciones materiales. Eso.